モンゴルにも安心のハラル!

現地リポート モンゴル編!

個人旅ですが、新天地での実見をリポートいたします。

(郊外:トゥブ)

少しだけモンゴルの基礎知識。

東アジアに位置するモンゴル(Mongolia)は内蒙古と外蒙古に二分しています。

内モンゴル自治区は中国の一部、外モンゴルはモンゴル国(首都:ウランバートル)として独立しています。

言語はモンゴル語でロシアでも使われているキリル文字を使用。

主要産業は鉱業、牧畜業などで豊富な地下資源に恵まれています。

中国とロシアに影響、翻弄されるモンゴルですが独自文化もしっかり残っています。

広大な土地や遊牧民が有名ですが、人口は320万人ほどで、世界一人口密度が低い国と言われているのも魅力のひとつ。

そして首都の標高は約1400m、国のほぼ全体が高高度に位置します。

心なしか到着後は軽い頭痛がしました。

登山をしなくとも高い町に滞在する場合は、高山病に注意する必要があります。

信仰宗教については、チベット仏教徒や無宗教の人が多くを占めるため、食生活についてはだいたいのものを食べます。

伝統料理として練り物系の餃子やうどんに加え、羊肉や牛肉などの肉料理が主食並みに並びます。

では今回のテーマ、モンゴルでも安心のハラル。

この「安心」とは、世界中どこにでも起こりうる言葉の壁が背景にあります。

モンゴルのローカルレストランや雑貨店などで働く地元民には、英語があまり通じません。

商品やメニュー、街中の看板、広告などもモンゴル語が基本。

少しハードルが高いように思えますが、異文化を感じられる部分でもあります。

そんな異国の地で英語も通じずモンゴル語も話せずでは、食事や買い物、移動の際に何を手がかりに行動し判断すれば良いのだろうか…?

そこで頼みの綱となるのが、ピクトグラム、マーク、イラストや写真です。

ハラル認証は、ここモンゴルでも実直にその存在意義と価値を発揮しています。

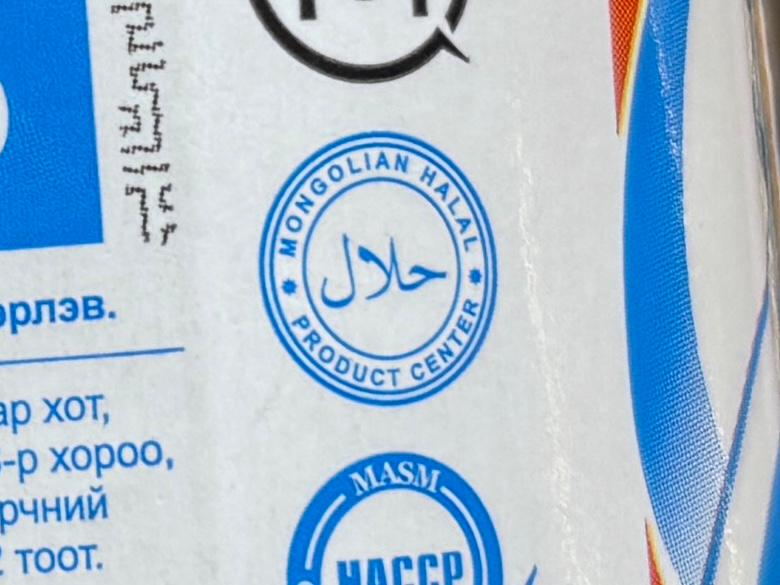

例えば、このドリンク。

(MONGOLIAN HALAL PRODUCT CENTER)

(MONGOLIAN HALAL PRODUCT CENTER)

成分については、全てモンゴル語でキリル文字表記です。

何も読めません。

しかし、たとえこれが得体の知れないものであれ、ハラルマークの表示により「監査を受け認証されたもの」ということだけは分かるようになります。

危ないものではないと判断できる上に、信頼を置き安心感を得られるのです。

ムスリムでなくても、ひとつの判断材料になります。

他の商品にはなく、認証付きは数種類のみでした。

そしてよくある誤認ですが、各種ハラル対応は、‟ムスリムだけに適用”という規則ではありません。

代替香料・調味料次第では、味や風味・仕様に違いが出るかもしれませんが、何か特殊な味がしたり、非ムスリムは食べられない・使用できないということではありません。

この商品も、おそらくハラル認証商品と気づかずに飲む人のほうが多いでしょう。

非言語マークの本質が活かされたいち例として、モンゴル製認証ドリンクをご紹介しましたがいかがだったでしょうか。

消費者への安心保証として、ハラル対応を検討してみるのも良いかもしれません。

何より、ハラルマークはモンゴルでも見られるように世界中に通用します。

つまり輸出進出、販路先がイスラム圏でなくともハラル性が必要とされる可能性が十分にあるということです。

※統一基準ではないので目的に合わせた認証団体の選定は必要です。

経営戦略のひとつとして、ぜひ可能性を広げていただければと思います。

安心証明という意味では、弊会発行推奨マークも最大限ご活用いただけます。

詳細は協会までお問い合わせください。

以上、モンゴルからのリポートでした!

(首都:ウランバートル)

文責:

(一社)ハラル・ジャパン協会

事務局 広報担当 株本あいか