【水産界】9月号にハラル・ジャパン協会×平治煎餅本店のインタビュー記事が掲載されました。

掲載記事はこちらからもご覧になれます

「100年の伝統の味を世界へ」

~三重の銘菓・平治煎餅が挑むハラル対応と次世代への継承~

笠を模したユニークな形と、物語に由来する歴史的背景で、地元民に愛され続けてきた平治煎餅。しかし現在、和菓子業界では売上増の傾向はあるものの、後継者不足や時代に合った商品展開の必要性など、さまざまな課題を抱えています。

そんな中、「伝統を守るだけでは、続かない」と語るのが、4代目の伊藤博康社長。近年では、ムスリムをはじめとした外国人観光客の増加を見据え、ハラル認証を取得するなど、時代のニーズに応じた変革にも挑戦しています。

今回は、伊藤社長にハラル認証取得の背景や今後の展望について伺いました。

Q.1 なぜハラル認証を取得したのですか?

平治煎餅は観光地・伊勢神宮に近い津市の名物として、長年お土産に選ばれてきました。

最近では外国人のお客様、とくにムスリムの方も増えてきて、「何が入っているの?」とご質問をいただく機会が増えたんです。

当店の煎餅はもともと卵・小麦粉・砂糖のシンプルな素材のみで作っており、実はハラルに適した食品でもあります。「ならば、きちんとした認証を取って安心してもらおう」と思い立ちました。

「伝統の味をそのままに、もっと多くの人に届けたい」――その一心で取り組みました。ハラル認証を取り、それを提示することでその思いをシンプルに表現できるようになったと思っています。

Q.2 ハラル認証商品について詳しく教えてください。

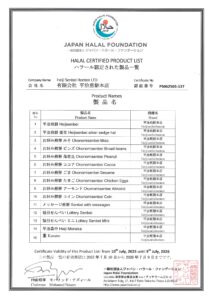

現在、ハラル認証を取得しているのは、定番の「平治煎餅」と、同じく笠の形をした「平治最中」をはじめとする全15品です。いずれも昔ながらの製法で作っていますが、認証を受けるにあたって、原料の確認や製造ラインの衛生面を徹底的に見直しました。餡、砂糖も含めて一切のアルコールや動物由来原料を使っていないため、安心して召し上がっていただけます。

Q.3 認証取得までに苦労したことはありますか?

和菓子は原材料がシンプルですから、正直、もっと簡単に取得できると思っていたのですが、案外大変でしたね(笑)。昔ながらの小さな製造現場ですから、細かい部分まで改善が必要でした。

たとえば、砂糖の取引先を見直したり、製造工程を一部分けたり。伝統を大切にしつつ、ハラルという新しい視点を取り入れるのは、なかなかの試行錯誤でした。また、準備しなければならない書類の多さと、英語表記などにはいささか手を焼きました。

でも、それを乗り越えたからこそ、「伝統も革新も両立できる」と実感しています。

Q4.今後の事業展開や展望について教えてください。

私たちが掲げているのは、「世界中の人に平治煎餅を知ってもらうこと」です。日本文化に触れてもらう入り口として、お菓子はとても良い存在だと思います。

今後はハラル対応を武器に、東南アジアや中東の市場にも少しずつ挑戦していきたいですね。海外に向けての試みとして、今は東南アジアで試験販売を行う予定です。

また、中東などで和菓子の需要が高いことはわかっており、輸出増のためには輸出における大きな課題である「賞味期限、消費期限」をどのようにクリアするかを検討していかなければなりません。

国内では百貨店様などで 「ハラル商品」 としての販売機会を増やしつつ、地元の若い人にも和菓子の魅力を知ってもらうため、カフェスペースの活用やワークショップなども企画しています。より多くの海外のお客様に召し上がっていただくためにも、東京、大阪、京都といった有名観光地だけでなく弊社の地元など地方への観光誘致も課題の一つであると考えています。

後継者問題も含め、煎餅業界全体が変わらなければいけない時代です。でも、「平治煎餅」のように長く愛されるものには、変化する力も宿っていると信じています。

文責

ハラル・ジャパン協会

事務局長 安部(真由実) ひろ子

~ハラル・ジャパン協会を応援してください (^^) ~

Instagramフォロワー募集中 ♪

Facebook いいね・登録、お願いします👍